seize-histoires-naturelles

J’entrai au bois par un bout de l’allée, comme il arrivait par l’autre bout. Je crus d’abord qu’une personne étrangère s’avançait avec une plante sur la tête. Puis je distinguai le petit arbre nain, aux branches écartées et sans feuilles. Enfin le cerf apparut net et nous nous arrêtâmes tous deux. Je lui dis : — "Approche. Ne crains rien. Si j’ai un fusil, c’est par contenance, pour imiter les hommes qui se prennent au sérieux. Je ne m’en sers jamais et je laisse ses cartouches dans leur tiroir." Le cerf écoutait et flairait mes paroles. Dès que je me tus, il n’hésita point : ses jambes remuèrent comme des tiges qu’un souffle d’air croise et décroise. Il s’enfuit. — "Quel dommage !" lui criai-je. "Je rêvais déjà que nous faisions route ensemble. Moi, je t’offrais, de ma main, les herbes que tu aimes, et toi, d’un pas de promenade, tu portais mon fusil couché sur ta ramure."

Ils reviennent des chaumes, où, depuis ce matin, ils paissaient, le nez à l’ombre de leur corps. Selon les signes d’un berger indolent, le chien nécessaire attaque la bande du côté qu’il faut. Elle tient toute la route, ondule d’un fossé à l’autre et déborde, ou tassée, unie, mœlleuse, piétine le sol, à petits pas de vieilles femmes. Quand elle se met à courir, les pattes font le bruit des roseaux et criblent la poussière du chemin de nids-d’abeilles. Ce mouton frisé, bien garni, saute comme un ballot jeté en l’air, et du cornet de son oreille s’échappent des pastilles. Cet autre a le vertige et heurte du genou sa tête mal vissée. Ils envahissent le village. On dirait que c’est aujourd’hui leur fête et qu’avec pétulance, ils bêlent de joie par les rues. Mais ils ne s’arrêtent pas au village, et je les vois reparaître, là-bas. Ils gagnent l’horizon. Par le coteau, ils montent, légers, vers le soleil. Ils s’en approchent et se couchent à distance. Des traînards prennent, sur le ciel, une dernière forme imprévue, et rejoignent la troupe pelotonnée. Un flocon se détache encore et plane, mousse blanche, puis fumée, vapeur, puis rien. Il ne reste plus qu’une patte dehors. Elle s’allonge, elle s’effile comme une quenouille, à l’infini. Les moutons frileux s’endorment autour du soleil las qui défait sa couronne et pique, jusqu’à demain, ses rayons dans leur laine. LES MOUTONS : "Mée… Mée… Mée…" LE CHIEN DE BERGER : "Il n’y a pas de mais !"

La porte s’ouvre ce matin, comme d’habitude, et Castor quitte, sans buter, l’écurie. Il boit à lentes gorgées sa part au fond de l’auge et laisse la part de Pollux attardé. Puis, le mufle s’égouttant ainsi que l’arbre après l’averse, il va de bonne volonté, avec ordre et pesanteur, se ranger à sa place ordinaire, sous le joug du chariot. Les cornes liées, la tête immobile, il fronce le ventre, chasse mollement de sa queue les mouches noires et, telle une servante sommeille, le balai à la main, il rumine en attendant Pollux. Mais, par la cour, les domestiques affairés crient et jurent et le chien jappe comme à l’approche d’un étranger. Est-ce le sage Pollux qui, pour la première fois, résiste à l’aiguillon, tournaille, heurte le flanc de Castor, fume, et, quoique attelé, tâche encore de secouer le joug commun ? Non, c’est un autre. Castor, dépareillé, arrête ses mâchoires, quand il voit, près du sien, cet œil trouble de bœuf qu’il ne reconnaît pas. Au soleil qui se couche, les bœufs traînent par le pré, à pas lents, la herse légère de leur ombre.

C’est la rentrée générale des foins ; les granges se bourrent jusqu’aux tuiles faîtières. Les hommes et les femmes se dépêchent, parce que le temps menace et que, si la pluie tombait sur le foin coupé, il perdrait de sa valeur. Tous les chariots roulent ; on charge l’un, tandis que les chevaux ramènent l’autre à la ferme. Il fait déjà nuit que le va-et-vient dure encore. Une jument mère hennit dans ses brancards. Elle répond au poulain qui l’appelait et qui a passé la journée au pré sans boire. Elle sent que c’est la fin, qu’elle va le rejoindre et elle tire du collier comme si elle était seule attelée. Le chariot s’immobilise près du mur de la grange. On dételle, et la jument libre irait d’un trot lourd à la barrière où le poulain tend le nez, si on ne l’arrêtait, parce qu’il faut qu’elle retourne chercher là-bas le dernier chariot.

Il n’y a qu’un chêne au milieu du pré, et les bœufs occupent toute l’ombre de ses feuilles. La tête basse, ils font les cornes au soleil. Ils seraient bien, sans les mouches. Mais aujourd’hui, vraiment, elles dévorent, ocres et nombreuses, les noires se collent par plaques de suie aux yeux, aux narines, aux coins des lèvres même, et les vertes sucent de préférence la dernière écorchure. Quand un bœuf remue son tablier de cuir, ou frappe du sabot la terre sèche, le nuage de mouches se déplace avec murmure. On dirait qu’elles fermentent. Il fait si chaud que les vieilles femmes, sur leur porte, flairent l’orage, et déjà elles plaisantent un peu : "Gare au bourdoudou" ! disent-elles. Là-bas, un premier coup de lance lumineux perce le ciel, sans bruit. Une goutte de pluie tombe. Les bœufs, avertis, relèvent la tête, se meuvent jusqu’au bord du chêne et soufflent patiemment. Ils le savent : voici que les bonnes mouches viennent chasser les mauvaises. D’abord rares, une par une, puis serrées, toutes ensemble, elles fondent, du ciel déchiqueté, sur l’ennemi qui cède peu à peu, s’éclaircit, se disperse. Bientôt, du nez camus à la queue inusable, les bœufs ruisselants ondulent d’aise sous l’essaim victorieux des mouches d’eau.

Le pêcheur à la ligne volante marche d’un pas léger au bord de l’Yonne et fait sautiller sur l’eau sa mouche verte. Les mouches vertes, il les attrape aux troncs des peupliers polis par le frottement du bétail. Il jette sa ligne d’un coup sec et tire d’autorité. Il s’imagine que chaque place nouvelle est la meilleure, et bientôt il la quitte, enjambe un échalier et de ce pré passe dans l’autre. Soudain, comme il traverse un grand pré que grille le soleil, il s’arrête. Là-bas, du milieu des vaches paisibles et couchées, le taureau vient de se lever pesamment. C’est un taureau fameux et sa taille étonne les passants sur la route. On l’admire à distance et, s’il ne l’a fait déjà, il pourrait lancer son homme au ciel, ainsi qu’une flèche, avec l’arc de ses cornes. Plus doux qu’un agneau tant qu’il veut, il se met tout à coup en fureur, quand ça le prend, et près de lui, on ne sait jamais ce qui arrivera. Le pêcheur l’observe obliquement. — Si je fuis, pense-t-il, le taureau sera sur moi avant que je ne sorte du pré. Si, sans savoir nager, je plonge dans la rivière, je me noie. Si je fais le mort par terre, le taureau, dit-on, me flairera et ne me touchera pas. Est-ce bien sûr ? Et, s’il ne s’en va plus, quelle angoisse ! Mieux vaut feindre une indifférence trompeuse. Et le pêcheur à la ligne volante continue de pêcher, comme si le taureau était absent. Il espère ainsi lui donner le change. Sa nuque cuit sous son chapeau de paille. Il retient ses pieds qui brûlent de courir et les oblige à fouler l’herbe. Il a l’héroïsme de tremper dans l’eau sa mouche verte. D’ailleurs, qui le presse ? Le taureau ne s’occupe pas de lui et reste avec les vaches. Il ne s’est mis debout que pour remuer, par lassitude, comme on s’étire. Il tourne au vent du soir sa tête crépue. Il beugle par intervalles, l’œil à demi fermé. Il mugit de langueur et s’écoute mugir.

Grognon, mais familier comme si nous t’avions gardé ensemble, tu fourres le nez partout et tu marches autant avec lui qu’avec les pattes. Tu caches sous des oreilles en feuilles de betterave tes petits yeux cassis. Tu es ventru comme une groseille à maquereau. Tu as de longs poils comme elle, comme elle la peau claire et une courte queue bouclée. Et les méchants t’appellent : « Sale cochon ! » Ils disent que, si rien ne te dégoûte, tu dégoûtes tout le monde et que tu n’aimes que l’eau de vaisselle grasse. Mais ils te calomnient. Qu’ils te débarbouillent et tu auras bonne mine. Tu te négliges par leur faute. Comme on fait ton lit, tu te couches, et la malpropreté n’est que ta seconde nature.

Dès qu’on le lâche au pré, le cochon se met à manger et son groin ne quitte plus la terre. Il ne choisit pas l’herbe fine. Il attaque la première venue et pousse au hasard, devant lui, comme un soc ou comme une taupe aveugle, son nez infatigable. Il ne s’occupe que d’arrondir un ventre qui prend déjà la forme du saloir, et jamais il n’a souci du temps qu’il fait. Qu’importe que ses soies aient failli s’allumer tout à l’heure au soleil de midi, et qu’importe maintenant que ce nuage lourd, gonflé de grêle, s’étale et crève sur le pré. La pie, il est vrai, d’un vol automatique se sauve ; les dindes se cachent dans la haie, et le poulain puéril s’abrite sous un chêne. Mais le cochon reste où il mange. Il ne perd pas une bouchée. Il ne remue pas, avec moins d’aise, la queue. Tout criblé de grêlons, c’est à peine s’il grogne : "Encore leurs sales perles !"

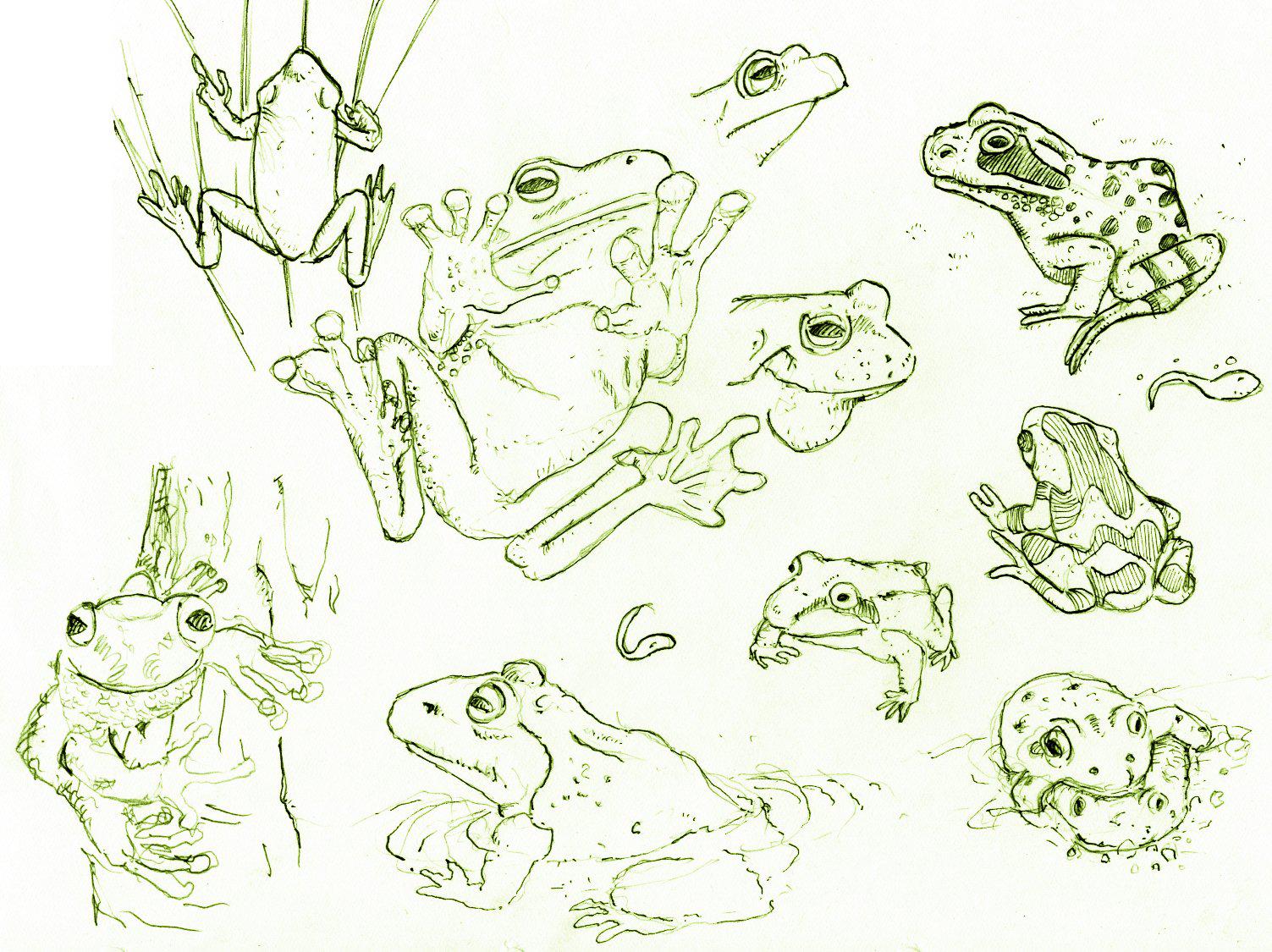

Par brusques détentes, elles exercent leurs ressorts. Elles sautent de l’herbe comme de lourdes gouttes d’huile frite. Elles se posent, presse-papiers de bronze, sur les larges feuilles du nénuphar. L’une se gorge d’air. On mettrait un sou, par sa bouche, dans la tirelire de son ventre. Elles montent, comme des soupirs, de la vase. Immobiles, elles semblent, les gros yeux à fleur d’eau, les tumeurs de la mare plate. Assises en tailleur, stupéfiées, elles bâillent au soleil couchant. Puis, comme les camelots assourdissants des rues, elles crient les dernières nouvelles du jour. Il y aura réception chez elles ce soir ; les entendez-vous rincer leurs verres ? Parfois, elles happent un insecte. Et d’autres ne s’occupent que d’amour. Et toutes, elles tentent le pêcheur à la ligne. Je casse, sans difficulté, une gaule. J’ai, piquée à mon paletot, une épingle que je recourbe en hameçon. La ficelle ne me manque pas. Mais il me faudrait encore un brin de laine, un bout de n’importe quoi rouge. Je cherche sur moi, par terre, au ciel. Je ne trouve rien et je regarde mélancoliquement ma boutonnière fendue, toute prête, que, sans reproche, on ne se hâte guère d’orner du ruban rouge.

Né d’une pierre, il vit sous une pierre et s’y creusera un tombeau. Je le visite fréquemment, et chaque fois que je lève sa pierre, j’ai peur de le retrouver et peur qu’il n’y soit plus. Il y est. Caché dans ce gîte sec, propre, étroit, bien à lui, il l’occupe pleinement, gonflé comme une bourse d’avare. Qu’une pluie le fasse sortir, il vient au-devant de moi. Quelques sauts lourds, et il me regarde de ses yeux rougis. Si le monde injuste le traite en lépreux, je ne crains pas de m’accroupir près de lui et d’approcher du sien mon visage d’homme. Puis je dompterai un reste de dégoût, et je te caresserai de ma main, crapaud ! On en avale dans la vie qui font plus mal au cœur. Pourtant, hier, j’ai manqué de tact. Il fermentait et suintait, toutes ses verrues crevées. — "Mon pauvre ami", lui dis-je, "je ne veux pas te faire de peine, mais, Dieu ! que tu es laid !" Il ouvrit sa bouche puérile et sans dents, à l’haleine chaude, et me répondit avec un léger accent anglais : — "Et toi ?"

Elle soigne son ophtalmie. D’un bord à l’autre de la rivière, elle ne fait que tremper dans l’eau fraîche ses yeux gonflés. Et elle grésille, comme si elle volait à l’électricité.

Un bourgeon tardif s’ouvre et s’envole du marronnier. Plus lourd que l’air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat.

C’est l’heure où, las d’errer, l’insecte revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D’abord il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du bran de scie qu’il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini ? Est-elle cassée ? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute : Point d’alarme dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la poulie grince, il descend jusqu’au fond de la terre. On n’entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l’air et désignent la lune.

Fils spontané de la pierre fendue où je m’appuie, il me grimpe sur l’épaule. Il a cru que je continuais le mur parce que je reste immobile et que j’ai un paletot couleur de muraille. Ça flatte tout de même. LE MUR : "Je ne sais quel frisson me passe sur le dos". LE LÉZARD : "C’est moi !"

Ils éclatent dans le blé, comme une armée de petits soldats ; mais d’un bien plus beau rouge, ils sont inoffensifs. Leur épée, c’est un épi. C’est le vent qui les fait courir, et chaque coquelicot s’attarde, quand il veut, au bord du sillon, avec le bleuet, sa payse.

Textes de Jules Renard, "Histoires naturelles". Illustrations Benjamin Rabier 1909 et Wikimedia Commons.

seize-histoires-naturelles

Ce diaporama a été produit à l'aide du logiciel Raconte-Moi d'AbulÉdu et utilise le travail de Atul Varma (sous licence cc-by) pour la partie web.

Processing your request, Please wait....

Processing your request, Please wait....

Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.